みなさんこんにちは。このコラムを見てくれているタイミングは夜でしょうか?今日一緒に勉強する心筋梗塞も血液が固まりやすい朝や疲れがたまる夜、寒い時期に多いです。いつもと明かに様子が違う症状から、救急車などで来院し、救命には1分1秒を争うこともあります。

医学生が勉強をする疾患で最重要といっても過言ではないので、過去の国家試験の問題を中心にしっかりと学習しましょう。それではいきましょう。

まず心筋梗塞の受診のきっかけは持続する胸痛です。本人がおかしさを感じるのはもっと早いかもしれませんが、30分以上が一つの目安です。ここで過去の医師国家試験の症例を見てみましょう。

65歳の男性。糖尿病の教育入院中である。退院予定日の午前4時に突然の前胸部痛を自覚し,30分程度我慢したが症状が持続するため,病棟スタッフに訴えた。これまでに同様の症状を自覚したことはない。

60歳時から糖尿病に対し経口糖尿病薬で治療中である。家族歴に特記すべきことはない。(一部抜粋)

胸の痛みの特徴は放散痛、冷汗を伴うことも特徴です。

もうひとつ医師国家試験の症例文を見ておきましょう。

74歳の女性。持続する前胸部痛のため来院した。

現病歴:本日午前7時45分,朝食の準備中に突然,咽頭部に放散する前胸部全体の痛みと冷汗とを自覚した。

意識消失,呼吸性の痛みの変動および胸部の圧痛はなかったという。ソファに横になっていたが症状が持続するため,家族に連れられて自家用車で午前8時15分に来院した。

症状を聞いた看護師が重篤な状態と判断し,直ちに救急室に搬入した。(一部抜粋)

では上記のような心筋梗塞の疑わしい患者さんに、まず何をするかというと

もちろんバイタルもとっていきますが、まず心電図をとります。先ほどの最初の国家試験の過去問の問題文の後半をみてみましょう。

意識は清明。体温36.6℃。心拍数104/分,整。血圧160/94mmHg。呼吸数20/分。SpO2 94%(room air)。

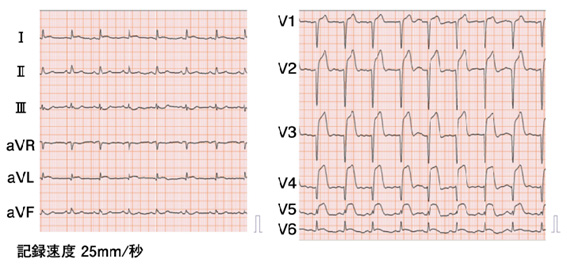

心雑音はないが,奔馬調律を聴取する。呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦,軟で,肝・脾を触知しない。下肢に浮腫を認めない。直ちに記録した心電図を別に示す。(一部抜粋)

下の心電図ではV1~V6、Ⅰ、aVLでST上昇がみられ、前壁、側壁の急性ST上昇型心筋梗塞(STEMI)と診断できます。

心筋梗塞と診断できたことより、酸素投与、硝酸薬投与、静脈ライン確保などを行い、早期の再灌流療法につなげていきます。

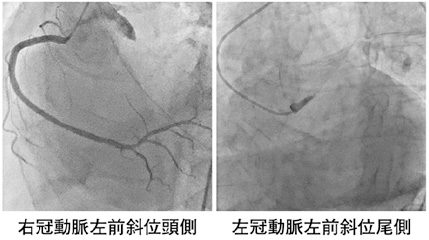

次に診断から1時間以内を目標に冠動脈造影から狭窄部位を確認し、そのままPCI(経皮的冠動脈インターベンション)を行い、再灌流をはかります。

例として上の写真では、左冠動脈前下行枝と左冠動脈回旋枝が造影されていないので、閉塞部位は左冠動脈主幹部となります。

最近冠動脈造影以外にも冠動脈CTで冠動脈の狭窄を評価することもあります。112C7で冠動脈の解剖として出題されているのでチェックしておきましょう。

最後に急性心筋梗塞は合併症が非常に怖いです。112A12で出題があるので解いて知識を整理しておきましょう。

それでは今回の急性心筋梗塞についてのコラムはここまでとなります。お疲れ様でした。

時間に余裕のある方は参考資料として

急性脳梗塞と急性心筋梗塞を同時に来し、t-PA 静注療法が奏功した1例

を読んでおいておきましょう。

著者プロフィール

ペンネーム:まる

プロフィール:近畿一円をまたにかけ、

ある時はクリニックで総合内科診療を、ある時は上場企業で産業医を、また様々な会社の健康診断の診察医も務めている。

日々の診療を行いながら、CES医師国家試験予備校で、「気づきのあるインプットと自力のアウトプットがある授業」

をモットーとして学生の指導に当たっている。僕のコラムが何らかの形で皆様の力になれば幸いです。一緒に頑張りましょう!