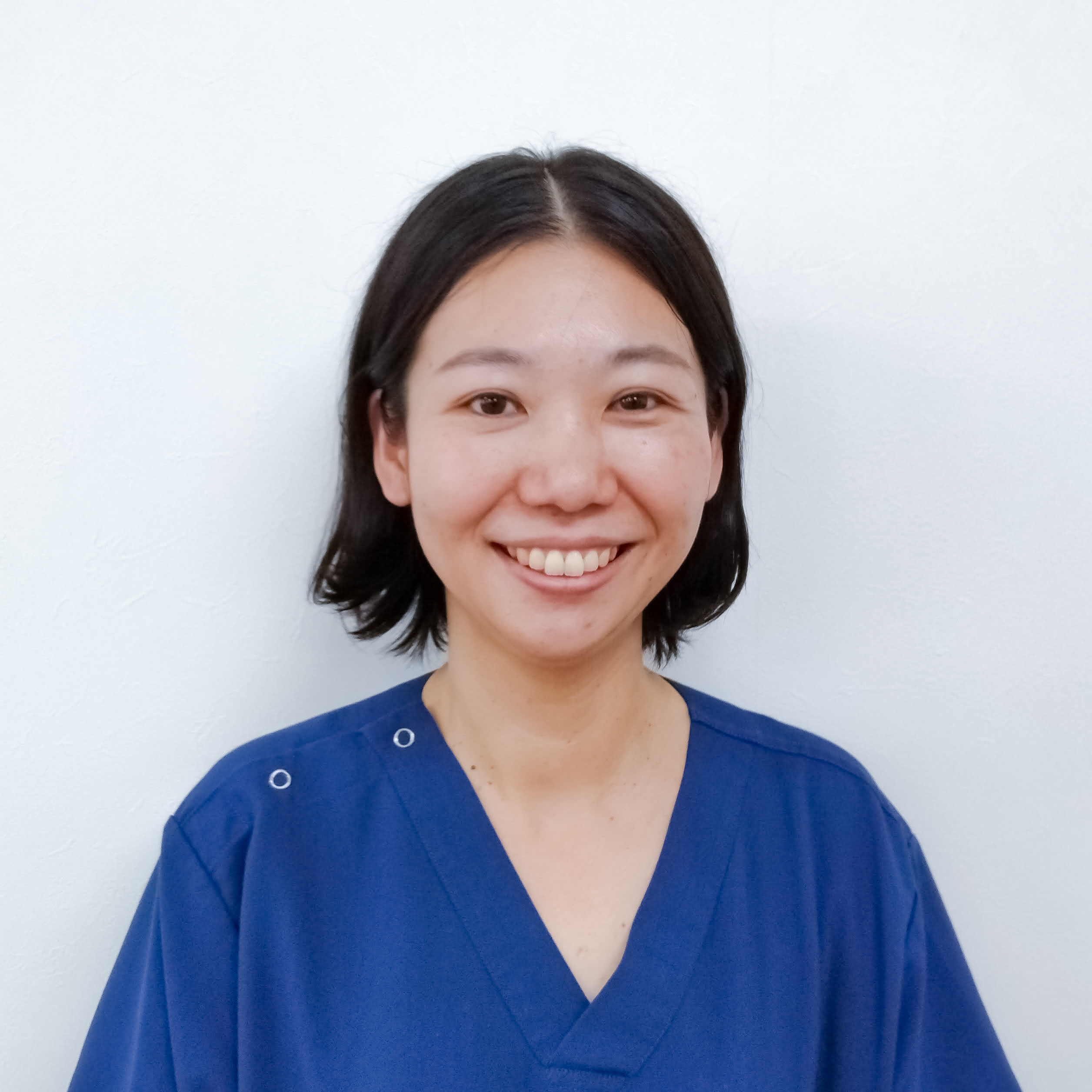

Profile

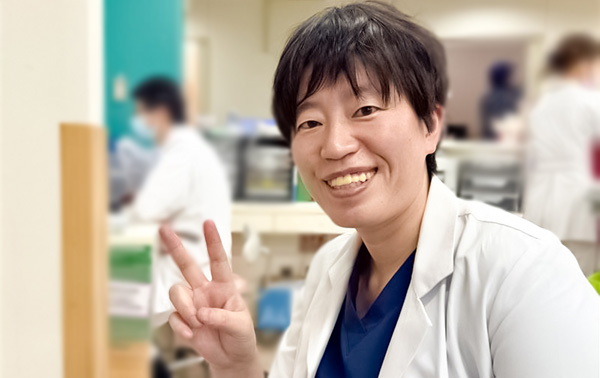

● 2009年に福井大学を卒業後、京都第一赤十字

病院で初期研修を行う。

● 2011年に京都第一赤十字病院小児科で後期

研修を行う。

● 2011年に第1子を出産する。2014年に京都第一

赤十字病院新生児科に所属する。

● 2015年に第2子を出産する。2020年に第3子を

出産する。2024年に第4子を出産する。

● 日本小児科学会専門医、日本周産期・新生児

医学会周産期専門医、NCPRインストラクター

など。

● 2015年に京都府立医科大学を卒業後、京都

第一赤十字病院で初期研修を行う。

● 2017年に京都第一赤十字病院血液内科で後期

研修を行う。

● 2020年に京都府立医科大学大学院に入学する。

● 2024年に京都府立医科大学大学院を修了後、

京都第一赤十字病院血液内科に勤務する。

● 日本内科学会認定医など。

● 2021年に京都府立医科大学を卒業後、近江八幡

市立総合医療センターで初期研修を行う。

● 2023年に京都府立医科大学附属病院泌尿器科で

専攻医研修を行う。

● 2024年から京都第一赤十字病院泌尿器科で

専攻医研修を行っている。

● 2006年に大阪医科薬科大学薬学部を卒業後、

大阪医科薬科大学大学院に進学する。

● 米国ミズーリ州立大学Dalton cardiovascular

research centerでexchange researcherになる。

● 2012年に第1子を出産する。2015年に帰国後、

第2子を出産する。

● 2018年に滋賀医科大学に入学する。

● 2023年に滋賀医科大学を卒業後、京都第一

赤十字病院で初期研修を行う。

● 2025年に京都府立医科大学産婦人科学教室に

入局し、京都第一赤十字病院産婦人科で専攻医

研修を行う。

Contents

- #01京都第一赤十字病院

- #02医師を目指す

- #03初期研修で京都第一赤十字病院へ

- #04京都第一赤十字病院での初期研修

- #05専門を選ぶ

- #06キャリアを積む

- #07救急

- #08家庭との両立

- #09今後のビジョン

- #10育児短時間勤務制度

- #11院内保育所

- #12病児保育所

- #13女性医師の会

- #14京都第一赤十字病院の福利厚生

- #15ワーク・ライフ・バランス

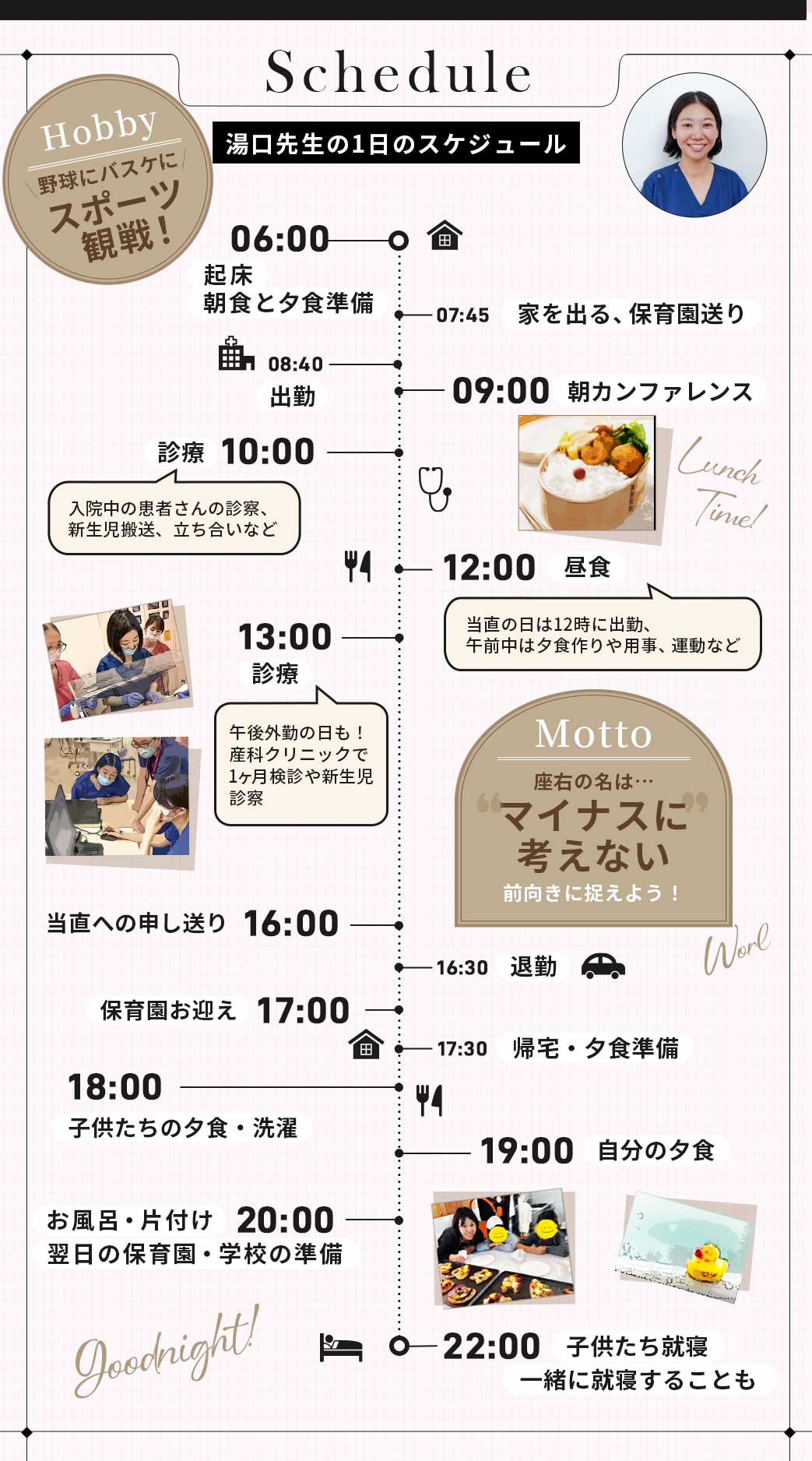

- #16先生方の一日のスケジュール

- #17メッセージ動画

- #18病院紹介

Interview

Section01

#01 京都第一赤十字病院

ー 病院の特徴は?

湯口病床数が多く、内科系、外科系ともに専門の診療科が揃っていて、医師や看護師、事務スタッフの数が多い総合病院です。京都市内には大学病院も2つありますし、総合病院も京都市立病院や京都第二赤十字病院などがあります。大きくはない京都市内に大きな病院がいくつも集まっているのですが、各病院の特徴は少しずつ異なります。その中で、当院は救急を積極的に受けていて、救急からの入院も多いという特徴があります。

私は新生児科に所属していますが、周産期医療も比較的頑張っている病院です。当院の総合周産期母子医療センターではリスクのある母体の方やそういった方から生まれた重症の新生児の方にも対応しています。京都市内でこういう総合周産期母子医療センターがあるのは大学病院を除くと、市中病院では当院となりますので、これも特徴と言えるのではないかと思います。

ー 初期研修での人気の秘密は?

村松全ての診療科が揃っているのが一つと、もう一つはホワイトだということですね。初期研修医の先生の生活や健康に配慮した研修になっているところがポイントです。それから救急がしっかりしているので、初期研修では救急を頑張りたいという医学生の方からの応募が多いです。また総合内科の部長でいらっしゃる尾本篤志先生が非常に教育熱心で、魅力的なプログラム作成やレクチャーを企画してくださるうえ、病院全体として初期研修医の先生への教育熱心さがあるところが人気の背景にあるのかなと思います。

Section02

#02 医師を目指す

ー 医師を目指したきっかけをお聞かせください。

三木私は出産した経験があって、妊娠期間中に産婦人科の先生にすごく安心を与えていただいたということと、妹に障害があるということもあって、周産期に関わっていきたいという漠然とした希望があり、医学部に入ることに決めました。薬学部を卒業していましたので、医学部には編入という形で入りました。

氏原ありきたりですが、人や社会のためになるような職業に就きたいという思いから、警察官か医師かで迷っていました。その中で、やはり一人の人間に寄り添うという意味では医師のほうがいいかなと思い、医師を志して勉強しました。

湯口私ははっきりとした動機はないのですが、もともと子どもに関わる仕事がしたいと思い、教員も含めて幅広く探していました。父が医師で、開業しているわけではないのですが、患者さんのことで呼ばれたらすぐに出ていく姿、患者さんを第一に考えている姿を身近に見ていたこともあり、医師も選択肢に入ってきました。それで子どもと関わる職業ということで、小児科医を目指して医学部に入りました。

村松私の家は母子家庭で、母は医師ではないのですが、女性が一人で生きていける職業に就きなさいという教えをずっと受けていました(笑)。それで、女性が一人で生きていきやすい職業は医師だと思い、医師を選びました。

Section03

#03 初期研修で京都第一赤十字病院へ

ー 初期研修で京都第一赤十字病院を選ばれたのはどうしてですか。

湯口京都が地元なので、京都で研修をしたいと考え、いくつかの病院に見学に行ったのですが、小児科医を目指していたので、当院の部長の先生や小児科の先生方の多さ、NICUの存在に惹かれ、当院を選びました。初期研修後も専攻医として小児科の勉強をしていきたいと思いましたし、救急に力を入れているところも良かったです。

村松私も湯口先生がおっしゃったように、救急をしっかりできるところが大きなポイントになりました。その頃は将来の診療科を決めていなかったので、どの科も回れるという意味で、色々な科が揃っている当院に決めました。

三木私も先生方と被るんですが、全身を診たいという気持ちが強かったので、救急がしっかりしている当院が良かったです。また、当院は家から通えるところにあったのも選んだ理由です。

Section04

#04 京都第一赤十字病院での初期研修

ー 京都第一赤十字病院での初期研修はイメージ通りでしたか。

三木はい。救急ではきついこともあったのですが、産婦人科の専攻医になってみると救急でやってきたことを活かせることがあるので、当院で初期研修ができて良かったです。

ー 指導医の先生のご指導はいかがでしたか。

三木知識の幅がものすごく大きな先生方ばかりで、患者さんへの思いやりなど、知識だけでなく、患者さんとどう関わっていくのかという面でも深いご指導をいただき、本当に勉強になった2年間でした。

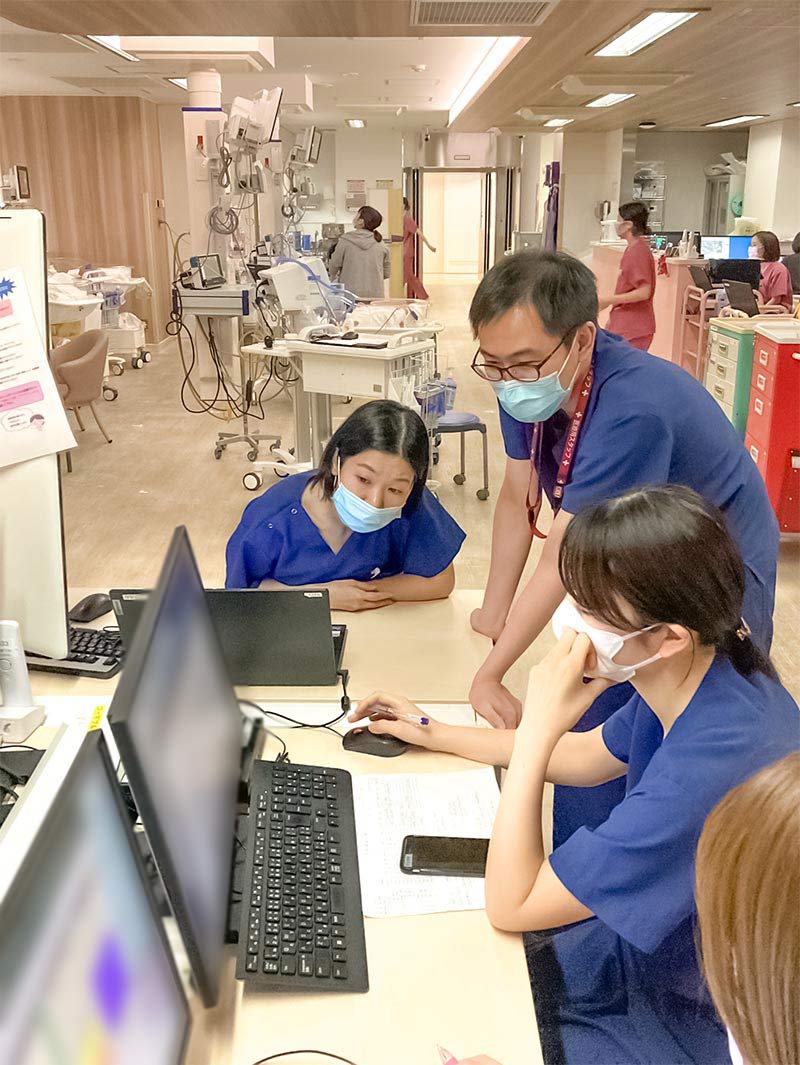

湯口NICUは全員が回ってくる科ではなく、産婦人科や小児科を目指す人が回ってくることが比較的多い科です。将来、産婦人科やNICUにより深く関わっていきたいと思ってくれたときにその礎になれるように、一緒に診たり、今後に繋がるような症例や考え方を共有するようにしています。

村松私は内科にいるので、多くの初期研修医の先生が回ってきますが、研修医の先生は担当した患者さんに対して自分の患者さんだという意識がどうしても低くなり、少し引いてしまいがちになります。仕方のないことではありますが、なるべく主治医の気持ちでやってもらえるように、研修医の先生も「主治医の一人」として積極的に参加してもらえるように意識して指導しています。

ー 初期研修を振り返ってみて、いかがでしたか。

三木とてもいい指導医の先生方に恵まれたので、こういう先生のようになりたいという医師像が2年間でしっかりできました。また、広く浅くではありますが、全身管理についての知識もつけさせていただいたので、これから産婦人科の患者さんに色々な症状が出たときに活かしていきたいと思っています。

Section05

#05 専門を選ぶ

ー 先生方が専門の診療科に決められた理由をお聞かせください。

氏原私が泌尿器科を選んだ理由は最初にロボットの手術を見たときに身体全身に電撃が走ったかのように感動したからです。衝撃的で、是非ともこの手術を自分の手でしてみたいと思いました。当時ロボット手術の保険適用が一番多く通っているのが泌尿器科なので、症例的にもアクセスする近さが一番あるのは泌尿器科だと考えました。

村松私は血液内科にいます。私は誰かが亡くなる瞬間に関われる科に進みたいと思っていました。誰しもが最期は亡くなる中で、「終わりよければ全てよし」じゃないですが、亡くなる患者様自身の最期はもちろん、残されるご家族にとっての最期もいいものにしたいなという気持ちが強かったです。それで、がんを診られる診療科を考えていました。血液内科は患者様との関係性も深く、患者様の最期に立ち会う機会が多いという理由が一つありました。それから血液内科で診る疾患は、基本的に患者さん自身に責任があって発症する疾患ではないので、病気によって突然人生を変えられてしまった患者様のサポートをできたらな…という気持ちもあり、血液内科を選びました。

湯口私は小児科医になろうと思って医学部に入ったのですが、学生のときの臨床実習や初期研修のスーパーローテートで多くの診療科を回るうちに揺れることもありました。それでももともと志望していた小児科にしました。初期研修では救急の研修が多く、名前も知らない患者さんや、身寄りがないなどの色々な意味で悩ましい患者さんを診たり、他科の先生を呼んだりすると心が苦しかったんですね。でも小児科には様々な病気があり、亡くなっていく子どもも少なくありませんが、皆がこの子には生きていてほしいと願って、全力投球で助けられる第一歩があります。最初から一人で診て、入院や治療を全部自分でやっていくのも心持ちが楽でした。小児科医になってからはまた違った現実もありますが、初期研修のときに小児科だと決めた理由はそのようなことです。

三木私は女性医学に関わりたいという思いで医学部に入りましたが、初期研修2年目で産婦人科を回り産婦人科に入ろうと決めました。一番の理由は障害のある妹の存在です。出産に関して、赤ちゃんは普通に産まれてくるものだと思っている方も大勢いますが、普通に産まれてくることは奇跡的なことであり、障害を持って産まれてくる子も少なからずいます。お母さんは子どもが産まれた瞬間のことをいつまでも覚えていますし、子どもとずっと付き合っていくのもお母さんなので、お母さんのその後の人生で子どもが産まれてきたときのことをいつまでもいい思い出にできたらいいなと、少しおこがましいのですが、そういう思いが強くなって産婦人科を選びました。

ー 氏原先生、三木先生はどのような専攻医研修を行っていらっしゃいますか。

氏原専攻医研修1年目は大学病院にいたのですが、2年目と3年目は当院で研修することになっています。泌尿器科は専攻医だからという制限はなく、初診から患者さんを担当して、自分で手術の適応を判断し、手術を執刀し、術後のフォローアップを行っています。先輩方も多く、潤沢な研修環境が整っていますので、診療の過程では丁寧なご指導を受けています。憧れだったロボット手術の執刀も安全にできており、とてもよい研修環境だと思います。

三木私は専攻医研修1年目なので、まだ慣れない部分が大きいのですが、先生方に色々なご指導をいただいています。外来をしたり、手術に入らせていただいたり、病棟業務も上の先生に相談させていただきながら行っているという状況です。

ー 専攻医研修で勉強になっていることはどういったことですか。

三木全てが勉強という感じです。手術でしたら、やはりどれだけ解剖をよく学んでいるのかということが重要になってきますので、そういう予習をきちんとしたりしています。病棟業務も同様ですね。初期研修では全科を回ってはいても、産婦人科の当直に入ったことはないですし、専攻医になると初めてのことが多く、基礎的なことを勉強しているところです。

氏原外来なども上の先生の横で見ていることと自分で話すのとでは全く違います。専攻医として1年以上働いた中で気づいたこととしては先生ごとに患者さんとの関係の築き方があるんだなあということで、これが一番勉強になっています。私も私なりのスタイルで、患者さんとの関係の築き方を見つけていきたいと思っています。

ー 専攻医研修で辛いことはありますか。

氏原自分と合う患者さんばかりではないことですね。病状を鮮明に理解いただくのが難しい患者さんやそのご家族に連日ICを行ったときは自分のICを客観的に見直すいい機会になりました。

三木家庭のこともあり帰宅後に自分の勉強時間がなかなか取れないことに不甲斐なさを感じています。専攻医になる前は体力的にしんどいのかなと不安だったのですが、それよりも今はまだ楽しさのほうが上回っているので、これからしんどくなるんだろうなと思っています。

ー 今後はどういった専攻医研修を行っていきたいですか。

氏原当院はほかの病院に比べても症例も手術も多いので、当院でできる限りの仕事をばりばりやっていきたいです。手術もできるだけ自分でしたいですし、化学療法にも携わりたいと思っています。

三木産婦人科は産科と婦人科の2つの領域から成り立っているので、1年目は満遍なく基礎的なことをできるだけ習得したいです。先生方のご指導のもとで色々なことをさせていただけるのが当院の特徴だと思うので、積極的に勉強していきたいと思っています。

ー 医師として、影響や刺激を受けた人はいますか。

氏原当院の泌尿器科の三神一哉部長です。常々お世話になり、毎日刺激を受けています。年齢としても30歳以上、上の方なのですが、最近の知見や私が大学で見知った技術を尊重してくれ、信頼して色々なことを任せてくださっています。そのうえで困ったときやしんどいときはすぐに手を差し伸べて、危機的な状況から救ってくださるのは私のなりたい泌尿器科医像にぴったりだと感じています。

村松府立医大の血液内科の黒田純也教授です。血液内科医として臨床においても基礎研究においても尊敬しています。血液内科は比較的、患者様から血液検体を提供して頂きやすいこともあり、基礎研究をしやすい科なのですが、基礎研究においてもなんとか血液疾患に打ち勝ちたいという熱意をもって、研究を進めておられるうえ、目の前の患者様に対しても熱く診療にあたっておられるので、黒田先生に憧れて血液内科を目指したところもあり、とても影響を受けた先生です。

湯口専攻医になったとき、最初は一般小児科を研修して、そのあとで新生児科に来たんですね。NICUに入ってすぐに出会った先生が影響を受けた先生のお一人です。今は当院におられない先生なのですが、ずっとNICUで働いてこられ、NICUを究めるために違う府県の子ども病院に行かれたり、また戻ってこられたりという先生でした。ストイックな方で、人にも厳しいけれど、自分にも厳しい方で、その厳しさのベースにあるのが赤ちゃんを後遺症なく無事に退院させるという信念だったんです。専攻医にとっては厳しい先生でしたが、患者さんのために、患者さんのご家族のためにという考え方があり、そのためには突き詰めて勉強すること、患者さんに張り付いて診ることが大事だと教わりながら育ってきました。今はおられない先生ですが、「その先生だったら、どう考えるかな」と常々思い出しますので、影響を受けた先生ですし、新生児科医としてのベースを作ってくださった先生です。

三木産婦人科でお世話になっている部長の大久保先生と松本先生です。手術が上手でいらっしゃることももちろんですが、科内の雰囲気もよく専攻医の私でも気兼ねなく相談させていただけたり、熱心な教育をしていただいています。それから村松先生も初期研修のときに刺激を受けた先生です。ご指導も熱心にしてくださるし、コミュニケーション能力がとても高いし、知識も豊富なので、尊敬しています。

村松ありがとうございます(笑)。

Section06

#06 キャリアを積む

ー 京都第一赤十字病院での勤務内容をお聞かせください。

氏原月曜日が基本的に処置番です。午前中に前立腺の生検などをして、DJステントと呼ばれるステントの交換の処置をします。火曜日と木曜日が小手術の日で、2時間から3時間ぐらいの手術を縦3列ぐらいで行っています。水曜日がいわゆるロングオペの日で、ダ・ヴィンチのロボットを使った手術が1日入っています。金曜日は朝から夕方まで外来です。泌尿器科では皆が手術を入れすぎているので(笑)、月曜日や金曜日は午後2時ぐらいからロボット手術に入り、20時過ぎに帰るという日も度々あります。

村松私は火曜日の午前が外勤、午後からカンファレンスです。水曜日が外来、木曜日がカンファレンスと処置番です。

湯口新生児科はシフト制のようになっていて、私は外来を決まった日にしているわけではありません。当直でない日は8時30分に出勤して、9時から当直した医師からの引き継ぎのカンファレンスがあります。NICU当番の日は午前はNICUの患者さんを分担して診ますし、GCU当番の人と分かれて診療します。その間に赤ちゃんの立ち会い、入院、新生児搬送があれば迎えに行くなど、午前も午後も診療して、16時からは当直医への申し送りのためのカンファレンスがあります。当直の日は昼に出勤して、次の日の昼までですが、それが不定期に入ってきます。それから週に3回、外勤を持ち回りで担当しているので、決まった曜日はないのですが、担当の日は午前か午後に外勤に行きます。

三木固定で決まっているのは火曜日午前中の外来です。それ以外は、手術や病棟番など日に合わせて決まっています。

ー 診療方針をお聞かせください。

氏原意識していることは攻めの姿勢を大事にすることです(笑)。年齢だけが原因で出来ない治療はないと思っているので、とても元気な方なら可能な限り根治治療をおすすめしています。年齢を気にして治療に消極的になっている患者さんにもなるべく癌を根治できる方法を選択してもらうようなICを心がけています。

村松血液内科は患者さんの人生を変えてしまうような命に関わる病気が多く、つらい話や重い話が多いのですが、だからこそ、そういった重さを抱えた患者様に対して私はできるだけ明るく接しようという診療スタイルでいることを決めています。厳しい話ももちろんしますが、患者様にお会いするときには基本的にはテンション高く、明るく接することを自分の中でモットーにしています。

湯口最初から病気のある赤ちゃんもいますが、早産の赤ちゃんは病気というわけではなく、基本的には正期産の予定日ぐらいには普通に産まれた赤ちゃんのようにご自宅に帰ってもらうというのが一番だと思っています。でも生きて帰せばいいということではなく、その子たちの人生はその後も長くあるので、後遺症なく元気に立って歩けるように、きちんと人と関わって小学校に行ってなど、成長できるようにということですね。新生児科医はその最初を診るので、後遺症なく帰すということが一番のモットーです。赤ちゃん自身は何も言ってくれないので、ご家族とお話をするのですが、ご家族が問題を抱えているということもあるので、しっかりお話をする中でそれを見つけ出すようにしています。でも家族の声ばかりに耳を傾けていると赤ちゃんが置き去りになりかねないので、ご家族がこうしてほしいと言っているからするのではなく、赤ちゃんにとってのメリットを考えていきたいです。ご家族は赤ちゃんに死んでほしくないという思いから、これをどんどんしてほしいと言われたりするのですが、赤ちゃんの立場に立って厳しいことでも言わないといけないということも大事にしています。

三木まだ経験としては浅く、これという方針はないのですが、産科医としてはできるだけお母さんのお腹の中で赤ちゃんを育てていくための手助けができればと思っています。お母さんの不安をなくしていけるように、小さいことでも何でも言ってくださいというようなコミュニケーションを重視したいです。婦人科医としては抗がん剤も色々なものができているので、自分が勉強しないと患者さんの治療にも影響してきますし、頑張って勉強して、色々な提案ができるようにしていきたいと考えています。

三木まだ経験としては浅く、これという方針はないのですが、産科医としてはできるだけお母さんのお腹の中で赤ちゃんを育てていくための手助けができればと思っています。お母さんの不安をなくしていけるように、小さいことでも何でも言ってくださいというようなコミュニケーションを重視したいです。婦人科医としては抗がん剤も色々なものができているので、自分が勉強しないと患者さんの治療にも影響してきますし、頑張って勉強して、色々な提案ができるようにしていきたいと考えています。

ー 京都第一赤十字病院で実現したキャリアはどのようなものですか。

湯口キャリアと言うほど語れるキャリアはないのですが、私は初期研修、専攻医研修から当院にいて、まずは小児科の専攻医研修を3年間して小児科専門医を取得しました。専攻医研修の途中からは新生児科にいて、周産期や新生児の専門医を取ったという形です。大学の医局には入っておらず、大学院に行くようなキャリアは積んでいないのですが、臨床をずっと続けてきました。

村松私も初期研修、専攻医研修まで当院でお世話になり、そのあと大学院に4年間行って、当院に戻ってきたという形です。当院には血液内科だけでなく、色々な科が揃っていて、症例もかなり多いので、内科の専門医や認定医を取ることには全く困らなかったです。血液内科の専門医についても、血液内科の様々な疾患を担当させてもらったので、症例には困らず、血液内科の専門医を取ることができました。今後、総合内科専門医や造血幹細胞移植認定医、感染症専門医もチャレンジしたいと考えています。

ー これまでの患者さんで印象に残っている患者さんをお聞かせください。

氏原やはり一番印象に残っているのは手術後の患者さんにとても感謝されたことです。私がほかの仕事に追われて一杯一杯になっていて、「しんどいな。何で医者になったのかな」と思っていた頃にその患者さんから「ありがとう。先生のお蔭で本当にがんがなくなった。良かったー」と言われたんです。そのときに「自分はこんなに人から感謝される仕事ができてるんだ。いい仕事だな。医者頑張ろう」と思えました。

村松この質問は私の中では難しいですね。どちらかと言うと、私は自分の治療選択で、もしかしたらより良いアウトカムを得られたかもしれないのに亡くなってしまった患者様のことが印象に残っています。専攻医の頃に自分が治癒を目指すために少し攻めた治療を提案したことにより、合併症で亡くなってしまった患者様がおられました。今はある程度の経験を経て、患者様の人生を左右できるほどの力は我々にはないと思っていて、逆にその時に別の治療を選んで、もし再発していたらそれはそれで後悔したとも思います。ただそのときの私の選択は正しかったのかなということを今でも考える時がありますし、それ以降の自分の診療には大きな影響を与えた出来事でした。

湯口私も難しい質問だなと思いました。良い面で印象に残っているのは500グラムぐらいのとても小さく産まれた子のフォローアップが終わったときですね。そういうお子さんは退院後もフォローアップ外来で、小学3、4年生ぐらいまで定期的にフォローして、大きくなっていくところを診ていくのですが、最後のフォローアップが終わるときにお母さんと「こんなにちっちゃかったのに、こんなに大きく元気になって良かったね」と言えるのは嬉しいです。フォローアップ外来が終わるたびに、その子の成長を見てこられたんだなと印象に残りますね。一方で、私たちがいくら頑張っても亡くなっていく赤ちゃんもいます。ご家族もしんどいし、私たちもしんどいのですが、亡くなったときにご家族から「こんなふうにやってもらえて、辛いけど、良かったです」と直接言ってもらったり、お手紙をいただいたりすると、亡くなる子が多いわけではないだけに印象に残っています。

湯口私も難しい質問だなと思いました。良い面で印象に残っているのは500グラムぐらいのとても小さく産まれた子のフォローアップが終わったときですね。そういうお子さんは退院後もフォローアップ外来で、小学3、4年生ぐらいまで定期的にフォローして、大きくなっていくところを診ていくのですが、最後のフォローアップが終わるときにお母さんと「こんなにちっちゃかったのに、こんなに大きく元気になって良かったね」と言えるのは嬉しいです。フォローアップ外来が終わるたびに、その子の成長を見てこられたんだなと印象に残りますね。一方で、私たちがいくら頑張っても亡くなっていく赤ちゃんもいます。ご家族もしんどいし、私たちもしんどいのですが、亡くなったときにご家族から「こんなふうにやってもらえて、辛いけど、良かったです」と直接言ってもらったり、お手紙をいただいたりすると、亡くなる子が多いわけではないだけに印象に残っています。

三木私が印象に残っているのは産褥出血で他院から搬送されてきたお母さんの症例です。当院に到着されたときは出血量も多いし、ショックインデックスも高くて、どうなるんだろうと怖かったのですが、そこにICUや放射線科の先生方も集まってくださり、止血ができました。そのお母さんも次の日にはもりもりご飯を食べているぐらい元気になられていて、それを見たご主人やご家族が大泣きされている姿を見て、産婦人科だけでなく、「第一日赤」という感じで、色々な科の先生方が一つのチームとなって大切な生命を救えているんだなととても感動しました。

ー これまでのキャリアを振り返られて、いかがですか。

村松結構、順風満帆のキャリアを送らせてもらっている気がします(笑)。何も後悔することなく、自分がやりたいことをその都度やらせていただいています。

湯口私は途中で出産があったので、ほかの病院に行くとか、大学の医局に入局するといった選択肢を取ることはありませんでした。研究などは得意な人に任せればいいやと思っているので、後悔もないのですが、施設ごとに管理の方法が違うので、色々なところで勉強しても良かったかなという気もします。でも当院は専門医を取るための症例が豊富で、症例登録には全く困らなかったので、やってきたことに不満はないです。

Section07

#07 救急

ー 京都第一赤十字病院の救急はいかがですか。

村松私は初期研修のときから当院にいて、今は上の立場で救急をしているのですが、当院の救急は「基本的には受けられるものは受ける」というスタンスで、軽症から重症まで幅広く受けています。最近は救急科の医師が増えたので、救急科の先生方と一緒になって当直をし、入院になった患者様についても、ICUの先生方がしっかりバックアップされています。また救急がしっかりしているからこそ、血液内科で自分が担当している患者様を安心して退院させることができます。湯口先生もおっしゃっていたように、当院の皆で協力して患者様の診療にあたるという特徴は救急でも同じなのかなと思います。

ー 当直の回数はどのぐらいですか。

氏原私は月に2回です。

村松私も月に2回ぐらいです。

三木私は月に4回です。

湯口産婦人科と新生児科、小児科はその科だけで当直をしているので、私は当直回数は3-4回で、プラスオンコールが4-5回です。

村松産婦人科、新生児科、小児科の先生方は別枠で泊まってくださっているので、少し多くて、ほかの一般的な内科や外科は上の医師が月に2回ぐらいで、研修医が月に2回から4回ぐらいですね。

ー 当直ではどんなことが勉強になりますか。

三木先々のことを考えることですね。過小評価ではなく、過大評価をして、できる限りの準備をすることがとても大切だと思っています。そして何があっても対応できるように、分からないことは専門の先生に聞くことも心がけています。

Section08

#08 家庭との両立

ー 仕事と家庭をどのように両立されてきたのですか。

湯口きちんと両立できているかどうかは分からないのですが、新生児科は完全主治医制ではなく、シフト制のような感じでチームで診ていますので、調整しやすいところはありますね。当直もしていますが、当直の日は昼からの出勤で、当直明けも落ち着いていたら午前中に帰ったりなどもしているので、そういうふうにやり繰りをしています。

三木両立はできていないと思っています(笑)。完璧を目指すのは無理なので、力を抜けるところは抜いていますし、私は実家に住んでいるので、母にかなり頼って、何とか生活できているような感じです。

Section09

#09 今後のビジョン

ー 今後のビジョンをお聞かせください。

氏原ロボットの手術をやりまくりたいと思っています(笑)。あと1年は当院にいるのですが、そのあとは医局人事で転々としますし、大学院に行くことも考えています。

村松私は大学院を出て、このあとは当院に長く勤めることになるのではないかと予想しています。キャリア的にはやりたいことをやらせてもらっていますので、このまま血液内科医として目の前の患者様をきちんと治していきたいというのが一つあります。あとは当院の教育研修推進室に入っているので、研修医教育をもう少し頑張りたいです。血液内科になってくれるかどうかは別として研修医という今後の医者人生の基礎になる時期に関わらせてもらえるので自分が何か伝えられることがあれば伝えたいし、あわよくば、血液内科の魅力を伝えて、将来、血液内科に入ってくれる先生がいれば嬉しいなと思っています。それから当院は市中病院ではありますが、症例数も多いので、論文を書いたり学会発表をしたり、学術的な臨床研究もやっていけたらとも思っています。

湯口生活を維持しつつ、新生児科医として臨床を続けるということが一つです。それから、私もそれなりに年をとってきましたし、新生児科医として跡を継いでくれる人を増やさないといけないので、新生児科医を目指してくれる人の教育というほど偉そうなことは言えませんが、そういったこともしていきたいです。いつまで新生児科医をするのか、まだ分からないのですが、新生児科は小児科の中の分野であり、私は小児科医でもあります。NICUを卒業して在宅で医療を受けている子どもたちは大勢いますので、具体的ではないのですが、そういった子どもたちを診ていける在宅医療にも興味を持っています。

三木私の一番の目標は産婦人科の専門医を取得することです。その試験に向けての勉強もしたいし、論文を書くこともしていきたいと思っています。

Section10

#10 育児短時間勤務制度

ー 育児短時間勤務制度を使われている先生方はいらっしゃいますか。

湯口私は使っています。どのような取り方を希望してもフレキシブルに対応してもらえます。私は勤務時間の前後30分を短くしていただき、9時出勤、16時30分退勤です。新生児科のほうでも、そういう時短勤務でもカンファレンスに出られるようにということで、カンファレンスを9時からと16時からに設定してくれていますので、カンファレンスが終わったら帰れるようになっています。この制度を使い始めたのは4人目の子どもを出産して復職したときからなので、まだ2カ月なのですが、朝の30分はとても大事なので、大変さは全く違いますね。

Section11

#11 院内保育所

ー 院内保育所も完備されていますよね。

湯口ぽけっと保育園という院内保育所(病児保育、夜間保育)があります。私は利用していないのですが、看護師さんが主に使っていて、医師の中にも使っている人もいます。

Section12

#12 病児保育所

ー 病児保育所もありますか。

湯口あります。私も以前は何度か利用していました。子どもが熱を出して、保育所に行けないときには院内に病児保育所があると一緒に通勤できるので、良かったです。

Section13

#13 女性医師の会

ー 女性医師の会のようなものはありますか。

村松最近はないですね。コロナ禍になる前は女性医師だけで集まる会があり、楽しかったです。女性医師数も多いですし、当院は総合医局なので、どの科の医師も同じ医局にいて、顔見知りなんです。研修医の先生たちと食事に行ったり、自然発生的に若手の医師同士で食事に行ったりしていました。多分、女性医師の会も今後、誰かが言い出して、開催してくれるのではないかと思います(笑)。

Section14

#14 京都第一赤十字病院の福利厚生

ー 福利厚生についてはいかがですか。

湯口有給休暇や夏休みなどの制度はきちんとあります。有休の取りやすさは科によって違うかもしれません。

村松院友会の積立をしていて、年に1回の院内旅行があります。とてもリーズナブルな金額で、いい旅行ができるんですよ。9月あたりの週末に4班ぐらいに分かれて行きます。去年の行き先は犬山城でしたし、私は飛騨高山に行ったことがあります。コメディカルの方たちも含めて一緒に行くので、仲良くなれるのもいいですね。それから文化部といって、劇団四季の舞台を観に行ったり、ランチビュッフェに行けたりもします。4月には医局歓迎会があり、ホテルの食事を無料でいただけます。当院は「皆でやりましょう」という意識が強い病院なので、スポーツ大会やボーリング大会もあり、参加は自由ですが、イベントフルな環境だと思います。

ー 京都第一赤十字病院での女性医師の働きやすさはどのようなところにありますか。

湯口これも科によると思うのですが、新生児科は休みやすいですね。そういうシフトになっているし、ある程度分かっていることがあれば有休として申請したり、突発的なことがあっても、チーム制なのでカバーし合えます。女性医師だけでなく、男性医師がカバーしてくれることが多いのですが、お子さんがおられる男性の先生も多いので、お互い様で働いています。

Section15

#15 ワーク・ライフ・バランス

ー ワーク・ライフ・バランスをどのように心がけていらっしゃいますか。

氏原休むときにはめちゃくちゃ休みます(笑)。休みの日は友だちとの予定をみちみちに入れて、しっかり休むことで、仕事へのモチベーションが上がるし、頑張って働けます。

村松働き方改革もあるので、血液内科も休めるときは休みましょうという方針です。週末は基本的に当番以外は出勤しないことになっていて、仕事を離れて楽しもうという感じです。私も週末や当直明けは何もなかったら、旅行やキャンプに行ったりしています。

湯口帰宅したら子どものことばかりになってしまいますし、三木先生もおっしゃっていたように、仕事も家庭もどちらも完璧にするのはなかなか難しいですね。私が1人目の子どもを出産したのは専攻医1年目のときだったのですが、仕事や勉強をしたい時期だったので、精神的にはしんどかったです。でも、子どもは誰かが育ててくれる、保育所が育ててくれるぐらいの心持ちで、仕事も家庭も完璧を目指さず、8割ぐらいできればいいのではないかと気づきました。ワークとライフのどちらに重きを置くかは時期によっても変わってきますし、その都度、調整してきました。今は仕事にある程度慣れてきましたので、時間的な余裕はないのですが、心の余裕は持てています。これからもいいバランスでやっていきたいです。

三木専攻医1年目なので、ワークのほうに重点を置きたいのですが、子どももグレないように育てていかないとなとも思っています(笑)。今は仕事6、家庭4ぐらいのバランスで、帰宅したら一緒に遊んだり、子どもとの距離もできるだけ保ちつつ、勉強にも力を入れています。

ー ご趣味など、プライベートについて、お聞かせください。

氏原趣味は海外旅行です。

当院の福利厚生や泌尿器科の先生方の考え方のお蔭で、週末の休みと合わせて9日間以上の夏休みを取れるので、遠いところに行こうということで、一昨年はアイスランド、去年はニュージーランドに行きました。今年はどこに行こうかと考えているところです。

村松犬2匹、猫1匹とイグアナを飼っていて、ペットの成長が日々の楽しみです。趣味はキャンプやバスケットボール観戦ですね。長崎ヴェルカのファンで、今シーズンは長崎に3回行きましたし、先週は沖縄にも行きました。推しの選手は馬場雄大選手です。うちの犬に顔が似ているんですよ(笑)。

湯口私もスポーツ観戦は好きですね。娘が阪神タイガースのファンクラブに入っているので、自宅でテレビ観戦をしています。家族も出かけるのが好きなので、甲子園に行くこともありますし、バスケットボールだと京都ハンナリーズを応援しに行くこともあります。今年は阪神が強いので、家族皆がハッピーに過ごせています(笑)。

三木以前は登山が趣味で、山を1週間かけて縦走したりしていました。だからか、当直でお風呂に入れないことがあっても平気です(笑)。最近は本格的な登山はできないので、子どもを連れて、自宅近くの小さい山に登りに行っています。生き物を探すのも好きなので、虫取りもしますし、人からは「変やな」と言われますが、芋虫や幼虫を捕まえて育てたりもしています。

ー 座右の銘などはありますか。

氏原「よく学び、よく遊ぶ」です。今の私にはしっくり来る言葉だなと思っています。

村松ちょっとお洒落に「Take it easy」でお願いします(笑)。こういう感じで生きているなと実感しています。

湯口これといった言葉は思い浮かばないのですが、いつも心がけているのは「マイナスに考えない」ということです。悩んでも答えが変わらないことは悩むだけ無駄だと思っているので、考え方をできるだけ変えて、前向きに捉えるようにしています。

三木「雨垂れ石を穿つ」です。私はこつこつ型なので、自分を表す言葉ですね。小さい努力をこつこつ積み重ねると、石に穴を開けられるのではないかと思っています。

Section16

#16 先生方の一日のスケジュール

Movie

病院紹介

医学生へのメッセージ

Hospital introduction

概要

| 名称 | 京都第一赤十字病院 |

|---|---|

| 所在地 | 〒605-0981 京都市東山区本町15-749 |

| 電話番号 | TEL:075-561-1121(代表) |

| 開設年月 | 昭和09年11月 |

| 院長 | 大辻 英吾 |

| 休診日 | 土曜日・日曜日・祝日 年末年始(12月29日~1月3日)・創立記念日(5月1日、11月20日) |

| 許可病床 | 602床(一般:600床、結核:2床) |

| 入院延患者数 | 174,860人 |

| 外来延患者数 | 288,794人 |

| 分娩件数 | 476件 |

| 救急車搬入件数 | 7,408件 |

| 平均在院日数 | 12.2日 |

診療体制

診療科目・部門

総合内科、リウマチ内科、糖尿病・内分泌内科、感染制御部(感染症科)、血液内科、消化器内科、循環器内科、脳神経・脳卒中科、呼吸器内科、腎臓内科・腎不全科、消化器外科・肝胆膵外科、乳腺外科、小児外科、呼吸器外科、形成外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、小児科、新生児科、産婦人科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、眼科、皮膚科、泌尿器科、心療内科、放射線診断科、放射線治療科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科、緩和ケア内科、病理診断科

承認・指定

- 地域医療支援病院

- 紹介受診重点医療機関

- 地域がん診療連携拠点病院

- 京都府基幹災害拠点病院

- 救命救急センター

- 総合周産期母子医療センター

- 臨床研修指定病院

- 臨床歯科研修指定病院

- 京都府エイズ治療拠点病院

基本診療料の施設基準一覧

- 医療DX推進体制整備加算

- 地域歯科診療支援病院歯科初診料

- 歯科外来診療医療安全対策加算2

- 歯科外来診療感染対策加算3

- 一般病棟入院基本料

- 入退院支援加算

- 救命救急入院料4

- 特定集中治療室管理料2

- 看護職員夜間配置加算

- 感染対策向上加算1

- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)

- 急性期充実体制加算1

- 救急医療管理加算

- 超急性期脳卒中加算

- 診療録管理体制加算1

- 診療録管理体制加算2

- 医師事務作業補助体制加算1

- 急性期看護補助体制加算 25対1 夜間急性期看護補助体制加算 100対1

- 看護職員夜間配置加算 16対1

- 療養環境加算

- 重症者等療養環境特別加算

- 無菌治療室管理加算1

- 無菌治療室管理加算2

- 緩和ケア診療加算

- 精神科リエゾンチーム加算

- 栄養サポートチーム加算

- 医療安全対策加算1

- 感染対策向上加算1

- 患者サポート体制充実加算

- 重症患者初期支援充実加算

- 報告書管理体制加算

- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

- ハイリスク妊娠管理加算

- ハイリスク分娩管理加算

- 呼吸ケアチーム加算

- 術後疼痛管理チーム加算

- 後発医薬品使用体制加算1

- 病棟薬剤業務実施加算1

- 病棟薬剤業務実施加算2

- データ提出加算

- 入退院支援加算

- 認知症ケア加算

- せん妄ハイリスク患者ケア加算

- 精神疾患診療体制加算

- 排尿自立支援加算

- 地域医療体制確保加算

- 救命救急入院料1

- 救命救急入院料4

- 特定集中治療室管理料2

- 総合周産期特定集中治療室管理料

- 新生児治療回復室入院医療管理料

- 小児入院医療管理料1

- 緩和ケア病棟入院料1

- 短期滞在手術等基本料1

特掲診療料の施設基準一覧

- ウイルス疾患指導料

- 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準

- 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算

- 糖尿病合併症管理料

- がん性疼痛緩和指導管理料

- がん患者指導管理料イ

- がん患者指導管理料ロ

- がん患者指導管理料ハ

- がん患者指導管理料ニ

- 外来緩和ケア管理料

- 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後)

- 糖尿病透析予防指導管理料

- 小児運動器疾患指導管理料

- 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

- 婦人科特定疾患治療管理料

- 一般不妊治療管理料

- 二次性骨折予防継続管理料1

- 二次性骨折予防継続管理料3

- 下肢創傷処置管理料

- 地域連携小児夜間・休日診療料2

- 院内トリアージ実施料

- 外来放射線照射診療料

- 外来腫瘍化学療法診療料1

- 連携充実加算

- 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算

- ニコチン依存症管理料

- 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算

- 開放型病院共同指導料

- がん治療連携計画策定料

- 外来排尿自立指導料

- ハイリスク妊産婦連携指導料1

- ハイリスク妊産婦連携指導料2

- 肝炎インターフェロン治療計画料

- 薬剤管理指導料

- 地域連携診療計画加算

- 医療機器安全管理料1

- 医療機器安全管理料2

- 歯科治療時医療管理料

- 救急患者連携搬送料

- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2

- 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定

- 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)

- 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準

- 骨髄微小残存病変量測定

- BRCA1/2遺伝子検査

- がんゲノムプロファイリング検査

- 先天性代謝異常症検査

- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

- ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)

- ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)

- 検体検査管理加算(l)

- 検体検査管理加算(ll)

- 検体検査管理加算(lV)

- 国際標準検査管理加算

- 遺伝カウンセリング加算

- 遺伝性腫瘍カウンセリング加算

- 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算

- 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

- ヘッドアップティルト試験

- 長期継続頭蓋内脳波検査

- 脳波検査判断料1

- 神経学的検査

- 補聴器適合検査

- コンタクトレンズ検査料1

- 内服・点滴誘発試験

- 経頸静脈的肝生検

- CT透視下気管支鏡検査加算

- 経気管支凍結生検法

- 画像診断管理加算2

- CT撮影及びMRI撮影

- 冠動脈CT撮影加算

- 血流予備量比コンピューター断層撮影

- 外傷全身CT加算

- 心臓MRI撮影加算

- 乳房MRI撮影加算

- 小児鎮静下MRI撮影加算

- 頭部MRI撮影加算

- 全身MRI撮影加算

- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算

- 外来化学療法加算1

- 無菌製剤処理料

- 心大血管疾患リハビリテーション料(l)

- 脳血管疾患等リハビリテーション料(l)

- 運動器リハビリテーション料(l)

- 呼吸器リハビリテーション料(l)

- がん患者リハビリテーション料

- 歯科口腔リハビリテーション料2

- 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1

- 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1

- 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1

- 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)

- 人工腎臓

- 導入期加算1

- 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

- ストーマ合併症加算

- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

- 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)

- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算

- 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)

- 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)

- 椎間板内酵素注入療法

- 緊急穿頭血腫除去術

- 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術

- 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

- 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)

- 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))

- 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

- 人工中耳植込術

- 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術

- 内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)

- 乳癌センチネルリンパ節生検加算1 及びセンチネルリンパ節生検(併用)

- 乳癌センチネルリンパ節生検加算2 及びセンチネルリンパ節生検(単独)

- 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))

- ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)

- 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法

- 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等

- 経皮的冠動脈形成術 (特殊カテーテルによるもの)

- 胸腔鏡下弁形成術

- 胸腔鏡下弁置換術

- 経皮的中隔心筋焼灼術

- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)

- 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合)

- 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術

- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)

- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

- 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)

- 経皮的下肢動脈形成術

- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)

- 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法

- 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)

- 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))

- 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))

- 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))

- バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

- 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)

- 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)

- 体外衝撃波胆石破砕術

- 腹腔鏡下肝切除術

- 体外衝撃波膵石破砕術

- 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

- 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

- 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

- 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

- 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

- 腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

- 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

- 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術

- 尿道狭窄グラフト再建術

- 精巣温存手術

- 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

- 腹腔鏡下仙骨腟固定術

- 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)

- 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)

- 体外式膜型人工肺管理料

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。)

- 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術)

- 周術期栄養管理実施加算

- 輸血管理料l

- 貯血式自己血輸血管理体制加算

- コーディネート体制充実加算

- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

- 麻酔管理料(l)

- 麻酔管理料(ll)

- 周術期薬剤管理加算

- 放射線治療専任加算

- 外来放射線治療加算

- 高エネルギー放射線治療

- 一回線量増加加算

- 強度変調放射線治療(IMRT)

- 画像誘導放射線治療(IGRT)

- 体外照射呼吸性移動対策加算

- 定位放射線治療

- 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

- 病理診断管理加算2

- 悪性腫瘍病理組織標本加算

- クラウン・ブリッジ維持管理料

- 皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算

- 内視鏡的小腸ポリープ切除術

- 看護職員処遇改善評価料69

- 外来・在宅ベースアップ評価料(l)

- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(l)

- 入院ベースアップ評価料90

- 画像診断管理加算3

- 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

- 外来腫瘍化学療法診療料1

- 不整脈手術左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)

- 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準

食事療養の施設基準

- 入院時食事療養(l)(特別食加算 食堂加算)