【出演番組一部抜粋】

NHKプロフェッショナル仕事の流儀・世界一受けたい授業・たけしの家庭の医学・主治医がみつかる診療所・NHKあさイチ

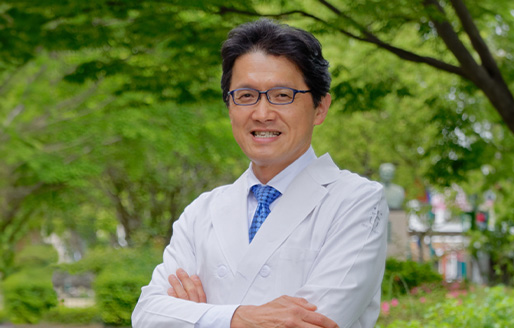

今回は【徳島大学病院 病院長】西良浩一先生のインタビューです!

なぜ整形外科医になったのか。スポーツDr.になった理由は?

どのようにして数々の世界初手術をやってきたのかなど語っていただきました――。

第4回「大切なのは理論武装であり、解剖学的な知識をしっかり持っておくこと」をお話しいただきます。

目次

2. 帝京大学医学部附属溝口病院に移られたのはどうしてですか

3. どのようなことが興味深かったですか

4. 新しいことを行うときに気をつけていらっしゃることをお聞かせください

5. スキルアップするためにはどのような練習が必要でしょうか

6. 先生はどのようなときにアイディアが出てくるのですか

7. 県内初、日本初、世界初の仕事をされてきたのですよね

8. そこで大切なことはどういうことでしょうか

9. 内視鏡手術の難しさはどのようなところにありますか

10. 局所麻酔の手術にはどのような利点があるのでしょうか

プロフィール

名 前:

病院名:

所 属:

資 格:

・日本脊椎脊髄病学会(評議員)

・日本整形外科スポーツ医学会(第44回会長)

・日本低侵襲脊椎外科学会(代表幹事、第22回会長)

・日本腰痛学会(理事、第31回会長)

・日本Fullendo-KLIFを語る会(代表世話人)

・日本脊椎スポーツ研究会(共同代表世話人)

・International Society for the advancement of the spine surgery: ISASS (member)

・International Society of Endoscopic Spine Surgery: ISESS (Board member candidate)

・International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery:ISMISS (Asia representative)

・Asian Congress Minimally Invasive Spine Surgery :ACMISST (Board member, Japan representative)

・Pacific Asian Society for Minimally Invasive Spine Surgery: PASMISS (Board member)

・World Congress Minimally Invasive Spine Surgery :WCMISST (Congress President 2021)

経 歴:

1988年 徳島大学を卒業する。

1994年 徳島大学大学院を修了し、博士(医学)を授与される。

1995年 米国アイオワ大学脊椎センターに留学する。

1997年 帰国し、徳島大学整形外科医員となる。

1998年 徳島大学整形外科助手となる。

1999年 徳島大学整形外科講師に就任。

2003年 米国オハイオ州トレド大学脊椎センター&オハイオ医学総合大学(現トレド大学医学部)整形外科に留学する。

2006年 帰国し、徳島大学大学院運動機能外科に講師として復職する。

2008年 日本整形外科学会脊椎内視鏡手術・技術認定医(後方手技)の認定を受ける。

2010年 帝京大学医学部附属溝口病院准教授に就任する。

2013年 徳島大学運動機能外科学(整形外科)教授に就任する。

2022年 徳島大学医学部長補佐に就任する。

2022年 徳島大学病院病院長補佐に就任する。

2023年 徳島大学病院副病院長に就任する。

2025年 徳島大学病院病院長に就任する。

━━ 帝京大学医学部附属溝口病院に移られたのはどうしてですか。

トレド大学での留学を終えた40代の頃から心の中にあったことですが、46歳のときに「このままずっと四国でいいのかな」と関東行きを決心しました。四国は生まれ故郷ですし、好きな場所ではありますが、医師としてのキャリアを考えたときに「一生を四国で終えるのではなく、関東という場所を知っておくべきだ」と考えたのです。また、関東のような激戦区で自分を試してみたかったんですね。そんなときに帝京大学溝口病院の出沢明教授が「うちに来ないか」と声をかけてくださり、溝口病院で准教授として働かせていただくことになりました。出沢先生が世界最小侵襲・全内視鏡手術の権威であることは知っていましたが、折角、弟子入りするわけですから、世界最小侵襲・全内視鏡をしっかり学んで帰ろうと思いました。そうして内視鏡の世界に飛び込んだのですが、気づけばすっかり夢中になってしまいました。全内視鏡手術は局所麻酔で行うので、患者さんは意識のある状態です。たった8ミリほどの内視鏡を使って治療を行うわけですが、最初は「こんなに小さなもので治療ができるなんて」と驚きましたが、同時に魅力を感じ、徳島に戻ってからも高齢者に多い狭窄症の治療に全内視鏡を取り入れていきました。

━━ どのようなことが興味深かったですか。

特に面白かったのは誰も手をつけていない分野を開拓できたことです。全内視鏡を使った治療のほとんどが世界初の試みで、とてもやり甲斐がありました。「誰もやっていないなら、これをやってみよう」という気持ちで挑戦を続け、進化を重ねています。2024年も新しい手術を2つ成功させましたし、つい昨日も日本初の手術を行いました。例えば、局所麻酔で脊椎固定術を行うという難しい手術です。対象は90歳を超えるような高齢者で、全身麻酔が使えない患者さんです。このように全内視鏡を活用すれば、「無理だ」と言われていた手術も可能になります。全内視鏡さえあれば、行うこと全てが世界初の業績になるのは喜びですし、やり甲斐も格別です。

━━ 新しいことを行うときに気をつけていらっしゃることをお聞かせください。

技術面で大事にしているのはまず発想ですね。ただし、常に安全第一を最優先に考えています。新しい手法で不必要にリスクを冒したり、合併症を引き起こしたりするようなことはあってはなりません。したがって、いきなり突飛なことに挑戦するのではなく、着実なステップを踏んでいます。例えば、以前はヘルニア治療で限界とされていた部分を少し広げて、「これなら狭窄症にも適用できるのでは」と考えたり、その次に「これをもう少し進めれば、さらに違うタイプの狭窄症にも対応できるのでは」と発展させていきます。少しずつ慎重に進めていくアプローチですね。「ここが限界だ」と皆が思っていたところに対して、「いや、そうとは限らないのではないか」「ここもできるのではないか」「もう少し進めるのでは」といった具合に、少しずつ可能性を広げていく感覚です。これが私の技術面での考え方です。現状維持は衰退ですから。

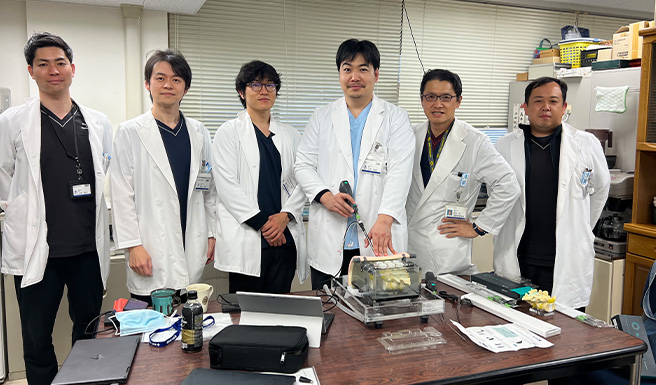

━━ スキルアップするためにはどのような練習が必要でしょうか。

やはり技術を磨くには多くの手術を経験することが大事ですよね。でも、それだけではなく、練習用のモデルを使ったトレーニングもとても重要です。例えば、骨そっくりの塊があったり、内視鏡用の練習器があったりなど、今は色々なサージカルトレーニングのシステムが揃っています。新しいアイディアが思い浮かんでも、いきなり患者さんに試すわけにはいかないので、まずはこういうモデルで練習を重ねます。「あ、これはいけるな」と自信を持てるようになるまで色々と試してから、ようやく実際の治療に進む感じです。そういう過程を経ていけば、スキルを磨いていけます。徳島大学にはこの練習用のモックが揃っていますので、それを活用することで、技術をさらに高めていけます。この環境は本当に有り難いですね。

━━ 先生はどのようなときにアイディアが出てくるのですか。

私は実は寝る間を惜しんで努力するということはしておらず、寝ている間に発想が湧くことが結構あります。ちょっと面白い話として、若い人にも「アイディアって、寝ているときに出てくるんだよ」とよく言っています。私は早寝早起き派で、朝の4時ぐらいに目が覚めるんですよ。「もう一回寝ようかな」と思うこともありますが、半分寝ぼけている感じでぼんやりしているときに、急にぴかっとひらめくことがあります。それで「あ、これだ」と思ったら、すぐにグループLINEに送ります。だから「朝早くからLINEが飛んできたなあ」と言われることも多いです。部下にはいい迷惑ですよね。4時や5時に「こんなアイディアを思いついた!」「これ、次にやろう!」というテンションで送っているんですよ。これまでの新しい発想の多くがそういう明け方の時間に浮かんできました。だから、明け方は私にとっては大切な時間です。布団の中で何となく考えていたら、思いもしなかったアイディアが出てくることが多く、そこからまた新しい挑戦が始まります。

━━ 県内初、日本初、世界初の仕事をされてきたのですよね。

県内初の仕事には「ほかの県でしていることを徳島で初めて行うもの」と「世界で誰もしたことがないことに挑戦するもの」の2つがあります。前者はそんなに難しいことはありません。以前、ある手術を和歌山県にいらっしゃる先生に教わりに行ったことがあるのですが、「ああ、こうするのか」と何度も実践して学ぶうちにできるようになりました。それに加えて、今は手術のビデオも揃っていますしね。技術がしっかりしているのであれば、それを徳島で行うことはそこまで大変ではありません。でも後者は全く違います。誰もしたことがないということは見本がないということです。だから、こういうときは自分の発想が鍵になります。モデルや練習用の器具を使って試行錯誤しながら「あ、これ行けるかも」と少しずつ形にしていくしかありません。こつこつと積み上げる感じですね。

━━ そこで大切なことはどういうことでしょうか。

大切なのは理論武装であり、解剖学的な知識をしっかり持っておくことです。低侵襲手術は小さな傷で、小さな手術で治していくことが目的ですが、以前は「大きく切って、手術して治す」のが一般的だったところに、「いや、ここだけをちょっと手術すれば、治るんじゃないか」というのが始まりですよね。そんな大がかりなことをしなくても、より簡単にできるはずだというときには理論的な裏づけが必要です。そのためにはしっかり勉強して、「ここを治せば、ボルトを入れたりしなくても治るはずだ」と解剖学的に考えます。そして、その理論をもとに何度もシミュレーションを重ねます。そのようにして、自信を持って低侵襲で手術を進めるんです。内視鏡を使うのもその流れの一環ですね。理論が間違っていたら治りません。それが低侵襲の手術を成功させる鍵だと思っています。

━━ 内視鏡手術の難しさはどのようなところにありますか。

人間は普通、目で見ながら作業しますよね。でも、内視鏡はまるでテレビゲームみたいなものです。モニターを見ながら手を動かすので、その手の動きとモニターの映像が一致しないと難しいというのはまさにテレビゲームと同じ感覚です。内視鏡が難しい理由の一つが二次元の世界だからです。目で直接見たり、顕微鏡を使うのは三次元だから、深さが分かりやすいのですが、モニター越しの二次元の世界だと「どこまで進んでいるのか」が非常に分かりにくいです。それに加えて、内視鏡は、実際の大きさが画面上拡大されています。たった1ミリしか動かしていないはずが、モニター上ではうわーっと大きく動いて見えるんですよ。目は画面を見て、手は身体の中で作業しているわけで、そのずれも難しいポイントです。さらに、二次元の映像を頭の中で三次元に組み替えて、どの位置にいるかをイメージして作業しないといけません。これにかなりの集中力を必要とします。しかも腰には5つもパーツがありますから、横にずれてしまうと別の部分を見ていることになりかねません。「隣かも」というミスをしてしまうと困りますよね。だからこそ、解剖学的な知識をもとに「ここが手術すべき場所だ」と理論的、かつ正確に判断することが大切です。内視鏡手術ではこういった細かなフォローも非常に多いので、それだけに難しさもありますね。

━━ 局所麻酔の手術にはどのような利点があるのでしょうか。

局所麻酔の手術は患者さんが覚醒している状態で行うのですが、それがとても重要です。手術中に何か変なことをすると、患者さんが「痛い!」と教えてくれるんです。一方で、全身麻酔の場合は痛みを感じることができないので、神経に気づかずに操作を続けてしまうと、最悪の場合、神経が切れて麻痺を引き起こしてしまう可能性もあります。私の手術は患者さんが意識のある状態なので、例えば神経に少しでも触れたときには「痛い!」と言ってくれます。それで「ここは神経だな」と分かるので、重篤な合併症を回避できるわけです。さらに、患者さん自身も「腰の手術で足が麻痺したらどうしよう」といった不安を抱えている場合が多いです。そういう患者さんには「手術中ずっと足を動かしてみたらどうですか」と言うんです。そうすると患者さんも「おお、足が動く」と安心してくれます。こういうふうに、局所麻酔は患者さんの安全を守るだけではなく、安心感も与えることができるという点でとても大事な方法です。