本日は腹部超音波検査を中心に肝胆膵領域で医師国家試験過去問の画像診断にまつわる問題を3題扱いたいと思います。よろしくお願いします。まず1問目です。

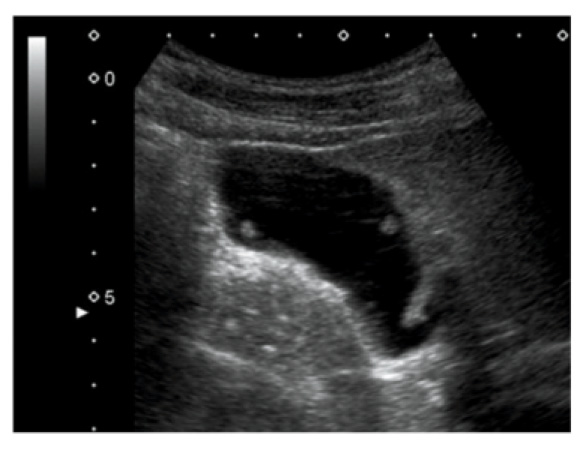

50歳の男性。健康診断の腹部超音波検査で胆嚢内に5mm前後の隆起性病変を2個指摘されたため来院した。既往歴に特記すべきことはない。腹部超音波像を別に示す。

隆起性病変への対応として適切なのはどれか。

a 胆嚢摘出術を行う。

b 検査・治療・経過観察は行わない。

c 腹部超音波検査による経過観察を行う。

d 内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉を行う。

e ポジトロンエミッション断層撮影〈PET〉を行う。

まず胆嚢ポリープと胆石との鑑別ですが、胆石はacoustic shadow(音響陰影)がみられることがあり、またポリープと異なり体位変換によって移動する。

本例では症状がないことや、音響陰影がないことなどから胆嚢ポリープがもっとも疑われる。コレステロールポリープであることが多い。

基本的に治療の必要はないが、胆嚢癌である可能性も否定できないため、増大傾向がないか、広基性か、10mm以上かなど年1回など定期的な超音波検査の必要がある。

よって答えはcとなる。次に2問目です。

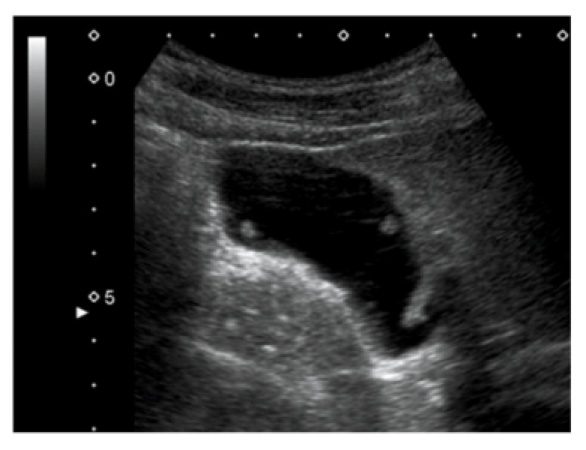

腹部超音波像を別に示す。

この患者の血液検査項目で低値と予想されるのはどれか。

a アンモニア

b γ-グロブリン

c 血小板

d 総ビリルビン

e PT-INR

腹水や表面の凹凸不整、肝萎縮がみられ、肝硬変が強く疑われる。

アンモニアやγ-グロブリンは上昇し、血小板は脾機能亢進により低下する。

総ビリルビンは上昇し、PT-INRは延長する。よってcが正解となる。腹部超音波検査の画像から肝硬変と判断できるかがポイントである。

ラスト3問目になります。

膵管内乳頭粘液性腫瘍〈IPMN〉でみられないのはどれか。

a Vater乳頭口の開大

b 膵管内の乳頭状増生

c 主膵管のびまん性狭窄

d 膵管分枝のブドウの房状拡張

e 主膵管内のイクラ状隆起性病変

膵管内乳頭粘液産生腫瘍(IPMN)の臨床問題は近年出題されていますが、正答率は低いです。

難問であるからなのですが、まずIPMNと診断できなければ話になりません。

105I19のプール問題である本問を確実に押さえ、臨床問題への足掛かりとして下さい。

腫瘍が産生する粘液によりしばしば主膵管の拡張をきたしますので、cが正解となります。他の選択肢もチェックしておきましょう。

以上肝胆膵の画像診断に関する問題を見てきましたが、侵襲性の低い検査からまず施行していく傾向にあるので、腹部超音波に関しても理解を深めておきましょう。

膵臓に関しては膵炎、膵癌だけでなくIPMNもよく狙われていますので臨床問題の画像をよくみて、特徴を押さえておきましょう。それでは今日はこの辺で。

時間のある方は参考資料として

関連資料はこちら (jst.go.jp)

に目を通しておきましょう。

著者プロフィール

ペンネーム:まる

プロフィール:近畿一円をまたにかけ、

ある時はクリニックで総合内科診療を、ある時は上場企業で産業医を、また様々な会社の健康診断の診察医も務めている。

日々の診療を行いながら、CES医師国家試験予備校で、「気づきのあるインプットと自力のアウトプットがある授業」

をモットーとして学生の指導に当たっている。僕のコラムが何らかの形で皆様の力になれば幸いです。一緒に頑張りましょう!